رحلة الباحث التونسي حسن الطرابلسي من "زمن"ابن رشد إلى "“فلسفة الثورة"عند هيغل

14-11-2018 00:43:44

حسن الطرابلسي* الباحث التونسي بكلية الفلسفة بجامعة ميونيخ، بدأ رحلته البحثية لشهادة الدكتوراه في الفلسفة من اشكالية مفهوم الزمن عند إبن رشد..وقادته رحلة البحث إلى عالم الفيلسوف الألماني هيغل وفلسفة الثورة.

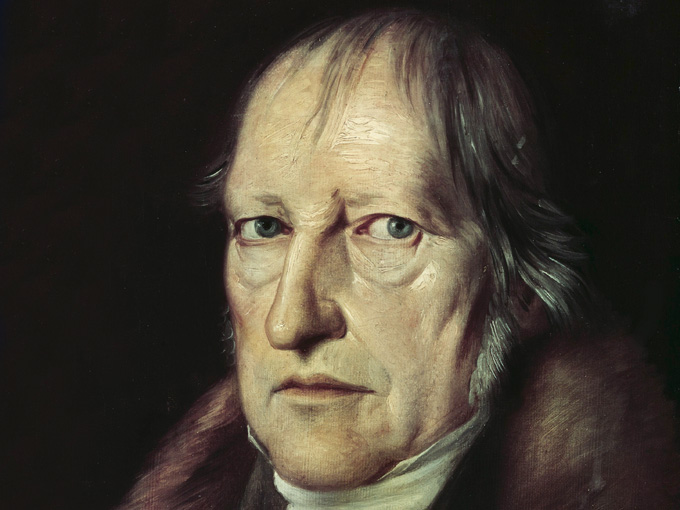

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

وفي دراسته لا يقتصر الباحث التونسي على قراءة تحليلية في أفكار غيورغ فيلهم فريدريتش هيغل الذي يعتبر من أهم رموز الفلسفة المثالية بألمانيا، بل ينفذ بقراءته إلى استنتاجات حول صيرورة الصراعات الراهنة عالميا وفي صلبها قضايا العلاقة بين الغرب والإسلام السياسي، وثورات الربيع العربي، ودور المثقفين في العالم العربي.

وفيما يلي نص البحث بقلم حسن الطرابلسي، (وننوه بأن البحث يعتمد على عشرات المصادر والمراجع باللغات الألمانية والفرنسية والعربية، وارتأينا لاعتبارات تقنية صرفة نشرها على الصفحة المقابلة باللغة الألمانية).

هيجل هو من أكثر الفلاسفة غموضًا وتعقيدًا وعسرًا على الفهم، كما قال الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسلi وهو كما قال موريس ميرلو بونتي "هيجل هو أصل كل ما يحدث من أشياء عظيمة في مجال الفلسفة منذ مائة سنة" لذلك يعتبر ذروة الفلسفة المثالية الألمانية التي تضم إلى جانبه كلا من فيختهiiFichte التي تعبر مثاليته مثالية ذاتية، وشيلنجiiiSchellingالذي تعبر مثاليته مثالية موضوعية.

والبحث في فلسفة الثورة مهم لأن الثورة تأسس قواعد جديدة لسلوكنا وتصرفاتنا وتمنحنا الفرصة لرؤية أفضل للحق (القانون) والقوة (السلطة) والجمال (الإسطيتيقا أو الفنّ) والله (الميتافيزيقا أو الدين)iv وتسمح لنا بالتالي بهدم نظم سياسية وقيمية وقانونية سائدة والتبشير بأخرى بديلة وجديدة تعيد تحديد سلوكنا بشكل مغاير عمّا ألفناه. فالثورة بهذا المعنى عملية هدم وبناء، يتبعه تحليل وتفسير وقراءة وفهم، وهي عقلنة وتنوير جديد يشمل مجالات الحياة كلها.

فكيف لنا إذا أن نتحدث عن فلسفة للثورة عند هيجل؟ وما هي معالمها؟ ثم ماذا بقي من فلسفة الثورة الهيجلية بعد نقد كل من فيورباخ (Ludwig Feuerbach) وكير كجارد (Søren Kierkegaard)وخاصة ماركس؟ وما هي راهنية هيجل في الجدل الدائر اليوم عربيا ودوليا؟

ولذلك فإن بحثنا عن فلسفة للثورة عند هيجل سوف يقودنا إلى البحث في فلسفة السياسة والقانون والدين والمجتمع وسنجد أننا أمام مصدرين أساسيين لذلك هما حياة هيجل نفسها ولحظته التاريخية التي ميزتها ثورتان أساسيتان وهما الثورة الصناعية وخاصة الثورة الفرنسية في أبعادها ورسائلها المتعددة. ثم ثانيا في كتاباته سواء منها تلك التي كتبها أيام شبابه وهو يتنقل بين ألمانيا وسويسرا أو في سنوات النضج والشهرة وإنتشار الصيت في جامعة برلين.

وبالتالي ففلسفة الثورة منتشرة في حياة ومؤلفات هيجل وما علينا إلا البحث عنها وإظهارها للوجود.

وبناء على ما تقدم فإن التعريف بحياة هيجل وأهم مؤلفاته يصبح إذا جزءا من هذا العمل سنصل معه إلى بعض النتائج والإستخلاصات.

I ـ هيجل: حياته وأعماله

حياته

جورج فلهلم فردريك هيجل، ولد في شتوتجارت بألمانيا عام 1770م، درس في معهد توبنجن الديني وتخرج منه سنة 1793 وهذا المستوى يؤهله ليكون قسيسا ولكنه لم يشتغل قسّا بل مدرسا خصوصيا في بازل Basel وبرن Bern وفرانكفورت (1793ـ1799). ولعل أهم كتابات هذه المرحلة كتابه عن التمييز بين فلسفة كل من فيخته وشيلنج Differenz des Fichteschen und Schellingschen System der Philosophie.

بعد وفاة والده سنة 1799 ووراثته لمبلغ تمكن به هيجل من الدراسة في الجامعة وتخرج من جامعة ييناv Jenna سنة 1801. وفي سنة 1802 أسس مع صديقه شلينج "الجريدة النقدية الفلسفية" Kritische Journal der Philosophie وعيّن سنة 1805 أستاذا في جامعة يينا. ولكن سرعان ما سقطت يينا في يد نابليون سنة 1806. وقد ختمت هذه المرحلة بأهم كتب هيجل "ظاهريات الروح" الذي فرّ به كمخطوط لم يطبع بعد من يينا ليلة واحدة قبل سقوطها في يد نابليون.

بسقوط يينا اضطر هيجل لمغادرتها ومر بفترة قاسية في حياته فاشتغل بالصحافة ثم عيّن مديرا لمعهد ثانوي في نورنبرغ Nürnberg وهناك تزوج سنة 1811 وأصدر بعد سنة كتابه الشهير عن علم المنطق Wissenschaft der Logik في ثلاثة أجزاء. وبهذا الكتاب لفت أنظار العالم الأكاديمي إليه فتحقق سنة 1816 حلم كبير لهيجل وأصبح أستاذا بجامعة هايدلبرج. هنا أصدر سنة 1817 كتابه "موسوعة العلوم الفلسفية" Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften، ولم يلبث هناك طويلا حتى دعي إلى برلين سنة 1818 ليكون خلفا لفيخته الذي توفي قبل أربع سنوات.

في برلين نال هيجل شهرة كبيرة وأصبح أستاذا للأساتذة Professor der Professoren كما ما يحلو لبعض دارسي الفلسفة الألمان أن يسموه. وفي برلين كتب سنة 1821 مؤلفه عن "فلسفة القانون" Grundlinien der Philosophie des Rechtes oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundriss

سمح هذا الوضع المريح لهيجل بالسفر والتنقل فسافر إلى بريكسل وهولندا وبراغ وفينا. ثم سنة 1827 سافر إلى باريس والتقى في طريق العودة بغوته Goethe. والتقى سنة 1829 بصديق الشباب شيلنغ، الذي كان في خلاف معه، ولكن محاولة الإصلح بينهما فشلت.

وفي سنة 1831م، انتشرت الكوليرا في بروسياvi، فكان هيجل من ضحاياها، وتوفي في 14 نوفمبر سنة 1831م.

من أهم الأحداث التي أثرت على حياة وشخصية هيجل الثورة الفرنسية التي اندلعت وعمره تسع عشرة عاما وشخصية نابليون والثورة الصناعية في أنجلترا وعودة الملكية.

تأثر كثيرًا بدراسته للأدب اليوناني والحضارة الأثينية، وبقي التأثير واضحًا عليه حتى النهاية

كما تأثرأيضا بالشاعرهولدرلينvii (Friedrich Hölderlin) أكبر شعراء الحركة الرومانسية، والفيلسوف فريدريك شيلنج، وهو وإن كان يصغر هيجل بخمس سنوات فقد كان مبكر النضوج والعبقرية.

بلغ هيجل مجده في فترة تدريسه ببرلين والسنوات التي تليها، ثم في آخر القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة وانجلترا خاصة كما اشتهر مجددا بعد انهيار الإتحاد السوفياتي في آخر الثمانينات مع فلسفات نهاية التاريخviii.

أهم مؤلفاته:

لم ينشر هيجل نفسه سوى الكتب الأربعة التالية:

-

ظاهريات الروحPhänomenologie des Geistesix, 1806 .

-

علم المنطق.Wissenschaft der Logikx, 1812-16

-

موسوعة العلوم الفلسفية Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaftxi, 1817

-

فلسفة القانون.Grundlinien der Philosophie des Rechtes oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrissxii, 1821

ولكن تلامذته وبعض الناشرين تولوا نشرمحاضراته ومقالاته ومراسلاته.

II ـ مختصر فلسفة هيجل:

أ ـ المنطق عند هيجل

لا يقتصر مفهوم المنطق عند هيجل على التعريف الكلاسيكي له الذي كان يكتفي بالبحث عن قواعد وقوانين للتفكير. فأشكال وقوانين التفكير عنده لا تمثل إلا جزء من المنطق وليس المنطق كله، فالمفاهيم، والقواعد المنطقية، والخصائص ليست فقط قوانين تفكير وإنما هي حقيقتها وماهيتها وذلك لأنها لا تحتوي على أسلوب تفكيرنا وإنما تمثل هيكل العالم. وأما عملية التطور فهي تتم بشكل جدلي، إذ أن كل مفهوم يأدي إلى مفهوم أفضل منه.

وهكذا فإننا بتفكيك كل مفهوم نصل إلى مفهوم جديد. فمفهوم الذات Sein مثلا لا يعني شيئا وهو لا يعدو أن يكون مجرد فكرة (eine Gedanke) ولكنها لا تعني شيءً، وبذلك نصل من الذات إلى اللاذات (vom Sein zum Nichtsein) أي نصل من الفكرة إلى نقيضها. وهنا بالضبط يحدث وضع جديد إنه الصيروية Das Werden

يقول هيجل في كتاب موسوعة العلوم الفلسفية: "يعتبر اللاشيء هو الخط الذي لا واسطة فيه، إنه هو ذاته، وهو في نفس الوقت نقيض لذاته. إن حقيقة الذات وكذلك اللاذات هي بالتالي التأليف بينهما، وهذا التأليف هو الصيرورة."xiii وهكذا فإننا بإنتاج الفكرة ونقيضها نصل إلى التطور.

ويمكننا أن نرمز إلى المنطق الهيجلي بالجدول التالي:

عربي |

ألماني |

|

|

الفرضية: |

المطلق هو الذات الخالصة |

Das Absulute ist reines Seins |

|

نقيضها: |

المطلق هو اللاذات |

Das Absulute ist das Nichtssein |

|

Die Vereinigung vom Sein und Nichtsein ist das Werden الجمع أو التأليف بين الذات واللاذات هو الصيرورة |

|

||

النتيجة: |

المطلق هو الصيرورة |

Das Absulute ist das Werden |

|

ومن هذه الفكرة أو المعادلة تتطور المسارات وتتوسع في شكل سلسلة من المفاهيم المتناقضة لتصل في الختام إلى الروح المطلق Das absulute Geist

ب ـ الديالكتيك

يتأسس الديالكتيك عند هيجل من حركة ضرورية ثلاثية: الفكرة ونقيضها إلى التأليف بينهما، ويشرح لنا هذا الثالوث كالتالي: "إننا في البداية نتناول فكرة ناقصة، فتؤدي متناقضاتها إلى أن يحل محلها نقيضها، غير أن هذا النقيض تظهر فيه العيوب نفسها، فلا يبقى طريق للخلاص سوى أن ندمج بين محاسن التصورين في تصور ثالث، ومع أن هذا العلاج من شأنه أن يحل المشكلات السابقة ويتقدم بنا خطوة نحو "الحقيقة"، إلا أنه بدوره يتكشف عن متناقضات، فينشأ من جديد موضوع ونقيضه، ثم يرتفع هذا التناقض بينهما في تآلف جديد، وهكذا دواليك، حتى نصل إلى مقولة (الفكرة المطلقة)xiv" وهذا يدل على أن تفكيرنا يتطور بشكل جدلي وأن هدف هذا التطور هو الوصول إلى الفكرة المطلقة أو الروح المطلقة.

وبالمثال يتضح الحال فإنّ النبتة تكون في البداية بذرة ثم تتحول إلى زهرة ثم إلى ثمرة وتشكل هذه المراحل الثلاثة من عمر النبتة حقيقتها الكلية. وهي في عملية التحول هذا تمر من مرحلة إلى أخرى وكل مرحلة وإن نفت سابقتها إلى أنها تحفظها بشكل ما. وهذه المراحل الثلاث التي تمر بها النبتة، هي التي تمثل في النهاية حقيقة النبتة. فالبذرة تتم إزاحتها عندما تتحول إلى زهرة، ولم نعد نرى البذرة ولكنه تم الإحتفاظ بها في صورة متقدمة. والزهرة بدورها تتحول إلى ثمرة ناضجة وتلغي الزهرة ولكنه يتم الإحتفاظ بها أيضا في شكل أكثر تطورا.

أو مثل الإنسان فإنه يكون طفلا ثم شابا ثم كهلا، وكل مرحلة ترفع ما سبقها ولكنها في نفس الوقت تحفظها في صورة متطورة. وهذا التحول والإختلاف الظاهري بين المراحل الثلاث هو دينامية التحول والصيرورة.

إنها إذا صيرورة ديناميكية تتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى منها ولكنها تحتفظ بها بشكل ما. وهذه المراحل الثلاث مجتمعة هي التي تشكل حقيقة النبتة أو الإنسان.

ولوصف هذا المسار فإنه يستعمل فعل aufheben الذي له في اللغة الألمانية ثلاثة معان:

الأول هو معنى "رفع أو أزاح" beseitigen كأن نقول مثلا: أزاح/رفع الحواجز عن الطريق

الثاني هو معنى "حفظ"aufbewahren مثل أن نقول: حفظ الكتاب من التلف

الثالث هو "أعلى أو رفع" hinaufheben/emporheben كأن نقول: أعلت الأم شأن أبنها.xv

ج ـ فلسفة التاريخ

يعتبر هيجل أن "العقل يحكم التاريخ" فالتاريخ يتحرك وفقا لمبادئ العقل ومهما بدت الأحداث متناقضة إلا أنها تمثل في النهاية خطا يسير باتجاه الحرية. وهكذا فإن مهمة التاريخ ليست رواية الأحداث لاستنتاج العبر والحكم، لان التاريخ الكلي الحقيقي هو العقل الذي هو جوهر التاريخ. ويشير هيجل إلى فكرة طريفة في قراءته للتاريخ ويطلق عليها "مكر التاريخ" ويعني بها أن التاريخ قد يستخدم أحيانا بعض الطغاة لتحقيق أهدافه دون أن يشعروا بذلك. وأبرز مثال على ذلك نابليون بونبارت الذي اجتاح أوروبا بجيوشه في عمل مستبد ولكنه في النهاية خدم التاريخ عن طريق نشر مبادئ الثورة الفرنسية الداعية إلى الحرية.

وفي اطار التدليل على سير التاريخ نحو الحرية. يقدم هيجل قراءته لتاريخ البشرية فيميّز بين مراحل تاريخية ثلاث:

أولا: مرحلة العالم الشرقي، يعني به الحضارة الصينية والهندية والفارسية والفرعونية، وفي هذا العالم سادت الحرية للسلطان فقط. فهو الإله وأما بقية الشعب فإنهم عبيد، وبالتالي فهذا الحاكم هو الوحيد الذي يتمتع بالحرية.

ثانيا: مرحلة العالم اليوناني والروماني وفيها اتسع نطاق الحرية نسبيا، ليشمل اليونان والرومان، وأما بقية الأمم كالأفارقة والإسيويين مثلا فإنهم في نظر الرومان برابرة وهمج. وبالنتيجة فإن الحرية يتمتع بها فقط بعض الناس.

ثالثا: مرحلة العالم الجرماني حيث سادت الحرية للجميع. ويخلص بذلك إلى أن الروح الألماني هو روح العالم الجديد. لذلك مجّد هيجل ألمانيا تمجيدا مبالغا فيه واعتبر أن التاريخ وصل في ألمانيا، مع الدولة البروسية، إلى الروح المطلق. وبالتالي فإنه اكتمل. وباكتماله يقف التاريخ وينتهي عن التطور.

وهنا نريد أن نتوقف قصيرا عند هذا التمجيد الهيجلي لألمانيا لنرفع بعض الإلتباس. إن هذه القراءة لمراحل التاريخ وخاصة المرحلة الثالثة جعلت بعض الكتاب يتهمه بأنه من الفلاسفة الذين مهمدوا للنازية. وهي أيضا نفس التهمة الموجه لفيختة ونيتشة، وهذا في اعتقادي مبالغ فيه وغير سليم لأنه يخرج هذه النصوص من سياقاتها التاريخية ويقرأها قراءة خاطئة. أي بروح عصر آخر غير الذي كتبت فيه.

كيف ذلك؟

إن خطابات فيختهxvi وقراءة هيجل للتاريخ كانت في لحظة عصيبة على ألمانيا إذ انها خسرت الحرب ضد نابليون في يينا سنة 1806 ثم سقطت المدن البروسية الواحدة تلو الأخرى في سورة درامية مخجلة حتى وصل نابليون إلى برلين وتجاوزها. فهيجل نفسه قد تم اقتحام بيته وكان يعتقد أن الفرنسيين سيتعاملون معه كمثقف حر ولكنهم لم يفعلوا ذلك ونهب بيته كسائر البيوت وأما فيختة فإنه اضطر بعد عدة تنقلات إلى الفرار خارج المانيا، في هذه الفترة سيطرت روح الهزيمة والخسارة على الألمان. فهيجل وفيخته نفسيهما عاشا صعوبات مالية وشظفا في الحياة بعد أن كانا يدرسان في جامعة يينا.

كان على المثقفين الألمان، إذن، مسؤولية وواجب مهم في إعادة زرع الثقة بين أبناء شعبهم. ومن هنا كانت كتاباتهم تستجيب لمسؤوليتهم كمثقفين واعين بدورهم في زرع الأمل والتفاؤلxvii. ولذلك فإن فلسفة التاريخ عند هيجل هي فلسفة تبشر بالمستقبل، وأما فيخته فإنه خرج مع الجيش عندما بدأت حرب التحرير، وكان يطمح أن يكون خطيبا له، ولكن المنية لم تسعفه فتوفي سنة 1814.

إننا بهذا الإستطرار المختصر والضروري نريد التاكيد على ضرورة فهم فلسفة هيجل في إطارها الزماني والمكاني وفي لحظتها التاريخية وليس من وجهة نظر لحظتنا التاريخية المعاصرة لأننا عندها سنقع في إسقاط تاريخي خطير. "فمهمة الفلسفة عند هيجل هي أن نفهم ما هو موجود لأنّ ما هو موجود هو العقل، إنّ مهمة الفلسفة لتنحصر في تصور ما هو كائن لأنّ ما هو كائن ليس إلاّ العقل نفسه ولو أننا نظرنا إلى المسألة من جهة نظر الفرد لرأينا أنّ كلا منا ابن عصره وربيب زمانه، وبالمثل يمكن أن نقول عن الفلسفة إنّها عصرها ملخصا في الفكر وكما أنّ من الحمق أن نتصور إمكان تخطي الفرد لزمانه فإنّه لمن الحماقة أيضا أن نتصور إمكان تجاوز الفلسفة لزمانها الخاص"xviii

ولو عدنا إلى موضوعنا لرأينا أن التاريخ عند هيجل يسير باتجاه هدف واحد يسميه الروح المطلقة، أي الوعي بالذات وهذا الوعي هو الذي يجعل الإنسان حرا. وهكذا فالتاريخ يسير في اتجاه المزيد من العقلانية، والأخلاق والنظام والحرية.

ومسار التاريخ هذا هو الذي يقود في الأخير إلى تأسيس الدولة التي تحقق السعادة للجميع ففي الدولة تتحقق الحرية وهكذا فإن غاية التاريخ هي الدولة وغاية الدولة هي الحرية. والدولة عنده هي أسمى إنجاز بشري لأنها تحقق التوافق بين النظام الإجتماعي من ناحية والنزوع الطبقي من ناحية أخرى. وهذا ما يسمح لها باستعمال القوةxix.

وفي هذا المستوى يطرح تساؤل مهم وهو ما جدوى العنف والحروب والجرائم البشعة التي تحدث في التاريخ؟

هنا يجب ان نفرق بين التاريخ العميق الذي يكتشفه الفيلسوف ويفهم خيوطه وبين التاريخ الظاهري الذي تتابع فيه الأحداث. إضافة إلى أن العنف والشر ليس هو الأصل عند هيجل وإنما من خلال هذا الشر نفهم الخير ونستطيع البحث عنه والعمل على تحقيقه. وبالتالي فإن الشر ليس إعتباطيا أو هامشيا وإنما هو ضروري في حركة التاريخ عند هيجل. بل إنه ضروري لتقدم حركة التاريخxx.

IIIـ هيجل والثورة

-

الثورة الفرنسية فتح لعصر جديد

عندما قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 وكان هيجل في عز شبابه إذ كان عمره تسع عشرة سنة ولقد فرح بها كثيرا واستبشر بها خيرا وخاصة بمبادئها الثلاث (الحرية، الإخاء، المساواة).

ويروى أنه من شدة فرحه ذهب هو وصديقيه هولدرلين وشيلنج إلى مكان ما في حيّهم وزرعوا شجرة سموها شجرة الحرية تيمّنا بالثورة الفرنسية التي كانت الحدث الأكبر الذي هز أروبا في ذلك العصر.

ولا يخفى علينا التأثير الكبير التي تتركه الأخبار الجيدة التي كانت تصلهم من باريس والتي تبشر بعصر جديد، من مثل اقتحام سجن الباستيل وتحرير مساجين الرأي وما تلاه من إعلان حقوق الإنسان والمواطنة، ثم اعدام الملك وغيرها من الأنباء.

ولما وصل نابليون إلى يينا غازيا استبشر به هيجل واستقبله ولم ير فيه مستعمرا بل اعتبره المحرر والبطل الذي يبشر بعصر جديد.

وقد كتب عن هذا الحدث ما يلي:

"إنه في الحقيقة لإحساس رائع، أن يرى المرء مثل هذا الفرد، متمركزا هنا في بقعة بعينها، ممتطيا حصانا بعينه، ومع هذا فهو منتشر ممتد عبر العالم، ومن هذه البقعة يحكمه."xxi

ولم يقتصر التأثير الإيجابي للثورة الفرنسية فقط على هذه العقول الشابة والجبارة الثلاثة وإنما كان على مثقفي العصر آنذاك. فكانط مثلا والذي كان في أوج شهرته، تحدثنا الروايات أنه كان يخرج يوميا لجولته المسائية في نفس الوقت حتى أن البعض كان يضبط ساعته على خروج كانط. ورغم هذه الدقة فإن الروايات تقول أيضا بأنه لم يخرج لجولته يوم سماعه بقيام الثورة الفرنسية لأنه ذهب لتتبع الأخبار القادمة من باريسxxii. وتمتلك الثورة الفرنسية أهميتها عند كانط لأنه رأى فيها "تحقيق حلم التقدم التنويري في ذاته، وههنا لا فاصل بين التنوير والثورة." كما يرى فوكواxxiii في قراءته لكانط من خلال كتابه عن الأنوار.

وقد كان الأصدقاء الثلاثة (هيجل، شيلنخ، وفيخته) من الجيل الذي يلي كانط وكان له عليهم تأثير كبير كل واحد منهم بشكل معين. غير أن هيجل هو أكثر الثلاثة الذين حرصوا على تجاوز كانط في كثير من المقولات.

ومن ثمة فإنهم أيضا رأووا أن الثورة الفرنسية هي إعلان عن نهاية عصور الإقطاعية والإستبداد المسيحي والأخلاق السائدة. وكان هيجل أكثرهم وعيا بهذه اللحظة التي أحدثتها الثورة الفرنسية والثورة الصناعية في انجلترا واعتبرأن التحول الكبير وضع التقاليد الميتافيزيقية موضع التساؤل ونزع عنها الهالة القدسية فاصبحت الفلسفة تبحث عن الله في الطبيعة كما أنّ الآلة فرضت سيطرتها على الإنسان حتى أصبحت "التغيرات في الجنس البشري تتبع التغيرات في الآلة" كما يقول هيجل في فلسفة التاريخ. ولم يعد بإمكان الفلسفة أن تنكر أو تتجاهل هذا الأمر. ومن هنا وجب على الفلسفة أن تطرح السؤال بشجاعة وتجيب عنه بحرية.xxiv

-

فلسفة هيجل هي التعبيرة الفلسفية للثورة الفرنسية

إضافة إلى أن هيجل كان معجبا بروسو وخاصة كتابه "العقد الإجتماعي" الذي انتشر بين مثقفي العصر ومنهم صديقيه شلينج وهولدرلين، وقبلهم أيضا كانط. فإن بعض الروايات تحدثنا أن هؤلاء الإصدقاء الثلاثة، أثناء دراستهم في المعهد الديني بتبنغن Tübingen، (1788ـ1793) كانوا يقرأون العقد الإجتماعي بشكل سري أي تحت الغطاء لأنه كان يمنع تداوله في الأوساط الدينية حينذاك. في هذه الفترة حدثت الثورة الفرنسية وأعجب بها هيجل أشد الإعجاب ومن هذا الإعجاب بدأ كل شيء كما يقول ريترxxv فهو يعتبر في أحد رسائله لصديقه شلينج أن الثورة "كرمز للعصر، يجب أن تكون الدليل على أن القدسية المحيطة بالطواغيت وآلهة الأرض قد انتهت." ثم يضيف بإن مهمة "الفلسفة الآن أصبحت تتمحور في الدفاع عن كرامة الشعوب، حتى لا تكتفي فقط بالمطالبة بحقوقها وإنما تفتكها"xxvi. ورغم أن هذا الإعجاب قد تزعزع مع سنوات الإرهاب وعدم الإستقرار السياسي الذي تبع الثورة فإن هيجل ظل وفيا لروح الثورة الفرنسية ورأى ضرورة الثورة. ففي كتاب محاضرات في تاريخ الفلسفة الذي كتبه هيجل على فترات زمنية مختلفة نجده في سنة 1829/30، أي في آخرحياته يتحدث على ضرورة الثورة على المؤسسات القديمة. وأن ما تدمره الثورة قد سبق أن فقد مبررات وجوده الذاتيةxxvii.

وقد تواصل هذا الإعجاب والإنبهار مع هيجل إلى آخر حياته فنجده قد كتب عن الثورة الفرنسية بعد أربعين سنة من قيامها باسلوب شاعري: "فقد كانت اشراقة رائعة للشمس، رحبت بها جميع العقول المفكرة، واشاعت على الجميع الاحساس بالبهجة والحبور وهزت حماسة الروح في العالم بقشعريرة عميقة جعلتنا نشعر في تلك اللحظة بالذات بأننا توصلنا الى مصالحة حقيقية بين الله والعالم."xxviii

إن علاقة هيجل مع الثورة الفرنسية، كما يرى ريتر، ترتكز على الإعجاب والحماس لما أدخلته الثورة على التاريخ. ولما تبعها من تحديات في عدم وجود حلول لمشاكلها وعدم وصول إلى الإستقرار، ثم سيطرة الإستبداد. إنها بذلك طرحت، حسب هيجل، مشكل العصر.

والمشكل الأساسي الذي طرحته الثورة الفرنسية، في نظر فيجل، وفي نفس الوقت عجزت أن تجد له حلا هوالتحقيق السياسي للحرية. فالثورة أعلت مفهوم الحرية ليصبح فكرة أساسية تقوم عليها الدولة ثم ليتحول هذا المفهوم مع "ميثاق حقوق الإنسان" إلى حق طبيعي. ولكن السنوات التي أعقبت الثورة سيطر عليها الإرهاب وفشلت الثورة في تحقيق السلم والأمن وبالتالي أخفقت في تحقيق الحرية على أرض الواقع. وبهذا الفهم جعل هيجل من فكرة الحرية مبدأً مركزيًا ومادة أساسية لفلسفته. فالحرية عنده هي أساس وجود الإنسان، عندما يحقق إنسانيته، ويستطيع قيادة حياته الإنسانية. ويطلق عليها مصطلح Bei-sich-selbst-sein لأن الإنسان إذا كان مرتبطا بغيره فإنه لا يكون حرا... وأما أن أكون حرا فيعني أنني مالك لنفسي bei-mir-selbst-bin. xxix(Ph. G. XI, 44)

وهو يرى في آخر صفحات كتاب "فلسفة التاريخ" أن الثورة الفرنسية كان لها فضل على ألمانيا فلقد أدخلت إليها القوانين النابليونية المدونة القانونية وألغت الإمتيازات الإقطاعية ووسعت دائرة الحرية وحقوق المواطنين.

ولكنه اعتبر خطأ الثورة الفرنسية في أنها عادت الدين الذي يعتبره هيجل ذروة العقل.xxx ولذلك فإنه يمكننا القول أن فلسفة هيجل هي التعبيرة الفلسفية عن الثورة الفرنسية

أ ـ جدل الثورة في مقولة "كل ما هو واقعي معقول وكل ما هو معقول واقعي"

„Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernüntig“

ما هي حقيقة هذه العبارة عند هيجل؟

في تعليقه على هذه المقولة يشير الدكتور حسن حنفي، بعد تأكيده أن مفهوم التطور هو الأصل في النسق الهيجلي "كل شيء خاضع للتطور والتقدم على نحو جدلي، صراع بين الأضداد. فالروح يتطور من الحس إلى العقل إلى المعرفة المطلقة. والمنطق يتطور من المنطق الذاتي إلى المنطق الموضوعي إلى المنطق الذاتي الموضوعي، منطق التصور. والقانون يتطور من القانون الأخلاقي إلى القانون المدني إلى القانون السياسي."xxxi بعد ذلك يثير حنفي ثلاثة أنواع من الإشتباهxxxii في فكر هيجل.

الإشتباه الأول: هل هيجل فيلسوف الإيمان أم فيلسوف الإلحاد؟ هل هو فيلسوف العقل أم فيلسوف النقل؟

الإشتباه الثاني: هل هيجل فيلسوف الفكر أم فيلسوف الوجود، مثالي أو واقعي، ذاتي أم موضوعي، عقلاني ام وجودي؟

الإشتباه الثالث: متعلق بالسياسة. هل هو يميني أم يساري، محافظ أم ليبرالي؟ رجعي أم تقدمي؟xxxiii

ويعتبر أنه يمكننا وجود هته المضادات في فكر هيجل ويخلص حنفي إلى القول بأن هذا "إشتباه أصيل في فكر كل فيلسوف قادر على اختراق الحواجز والتصنيفات القائمة"xxxiv

ولذلك فإن حنفي يعتبر أن "هيجل هو أرسطو العصر الحديث الذي جمع بين الطرفين، المنطق والوجود، الروح والتاريخ، المثال والواقع، العقل والحس، الله والدولة، الدين والفلسفة عن طريق الصيرورة، فكلا الطرفين يمثلان مرحلتين لصيرورة واحدة ضد ثنائيات اليونان، بين شيلنج وفيجته في المثالية الألمانية، بين كانط وديكارت في الفلسفة الغربية، بين الشرق والغرب مثل جوته"xxxv

وأما عند الدكتور أبو يعرب المرزوقي فإننا لا نجد طرحا لعملية اشتباه بل إنه يتحدث عن أننا مع هيجل وشيلنج نجد "أفضل صياغة لوحدة الوجود المادية المثالية، والفلسفية الدينية التي هيمنت إلى حد الآن إيجابا أو سلبا على الفكر الإنساني"xxxvi ويعتبر أن هذه الوحدة مبثوثة في كتاب "ظاهريات الروح" لهيجل ويشرح ذلك في أحد الهوامش بقوله أن هيجل: "يقدم للقضايا الفلسفية عامة نظرِيِّها وعملِيِّها وجمالِيِّها ببعديها التنظيري والتطبيقي من منظار الوحدة بين الإشكاليات الفلسفية بما هي دينية، والإشكاليات الدينية بما هي فلسفية، ومن ثم فهو صريح التوجه نحو تجاوز إشكالية ثنائية الفكر لاستنتاج فلسفة جامعة بين التجربتين الفلسفية ممارسة وتنظيرا، والدينية الصوفية ممارسة وتنظيرا جمعا لم يعد يهتم بإشكالية التوحيد التي اعتبرت محسومة في تطور الفكر، أو في تجربة العقل، أو في ظهور الروح ممارسة وتنظيرا حيث صارت الفروق بين ضروب الفكر مجرد مراحل في صعود العقل لشكله النهائي عند هيجل"xxxvii

وبناء على هذا فإنه ينتفي مع قراءة أبو يعرب كل أثر للإشتباه لنجد أن هيجل فتح بابا جديدا يوفق بين الديني والفلسفي، بين السياسي والديني، ليتضح لنا مع هيجل، في كتابه "فلسفة التاريخ" مدى الإرتباط الكبير بين الفلسفة السياسية والفلسفة عموما، فهيجل ربط هنا بين المبدأ الأساسي للثورة الفرنسية مع المبدأ الأساسي للعقل للفلسفة القديمة. فأناكساجوراس الذي اعتبر أن العقل nous هو الذي يحكم العالم، وأنه فقط أخيرا توصل الإنسان إلى أن الفكر هو الروح الحقيقي الذي يدير العالم. إن عقل الثورة بالنسبة لهيجل متطابق مع العقل الفلسفي، وأن كل ذلك تحقق في بعده السياسي مع الثورة الفرنسية. ولهذا فإن "ريتر" يعتبر أن فصل النظرية السياسية لهيجل عن فلسفة هيجل وأبعادها الميتافيزيقية يفقدها لأبعادها الحقيقية فتتحلل وتفقد جذوتها من أساسها.xxxviii

ولو حاولنا أن ندفع هذا الفهم للنظرية السياسية للثورة عند هيجل إلى أقصاه. لوجدنا أن هيجل أكثر الفلاسفة راهنية في هذا المستوى. فالمفكر السياسي الأمريكي فوكوياماxxxix رأى أن انهيار الإتحاد السوفياتي أدى إلى انتصار اللبرالية واقتصاد السوق، ولذلك خلص إلى أن التاريخ وصل نهايته بهذه النتيجة كما انتهى التاريخ عند هيجل بوجود الدولة البروسية والحضارة المسيحية التي حققت الحرية لكل الناس. فسقوط حائط برلين عند فوكوياما هو النقطة الفاصلة للإعلان عن نهاية التاريخ. ولكن النتائج التي وصل إليها تختلف عنها عند هيجل. ففي الوقت الذي بقي هيجل وفيا لمبادئ الثورة فإننا بناء على قراءة فوكوياما نصل إلى أن الثورة أصبحت مستحيلة لأن التاريخ أكتمل. فتكون قراءة هيجل، بهذا المعنى، أكثر انفتاحا لأنه يقر بالإيجابية والتناقض وبالتالي التعدد الذي يأدي إلى الصيرورة في حين أن مع فوكوياما ينغلق التاريخ بسيطرة الرأسمالية وهيمنتها على العالم. وفي هذا المستوى بالضبط نجد فوكوياما يتناقض مع هيجل الذي بنى عليه أصلا نظريته. فهيجل، كما رأينا في شرحه للديالكتيك ولفلسفة التاريخ، يعتبر أن الثابت عنده هو التحول، فالفكرة ونقيضها يأديان إلى الصيرورة التي تصبح بتحققها نقيضا لما هو سائد وبالتالي تُحدِث صيرورة جديدة.

إننا بهذا الفهم يمكننا أن نعتبر الماركسية التي سادت في القرن الماضي على أكثر من نصف المعمورة تنتهي بسقوط حائط برلين، لا لينتهي التاريخ كما ذهب إلى ذلك فوكوياما، وإنما لتبدأ مرحلة جديدة حرص الفكر السياسي الإمريكي أن يجد لنا نقيضا بعد القصور الذي رأيناه في نظرية فوكوياما.

وفي خضم هذا الجدل الحائر كانت محاولة "ديك تشيني" أقرب إلى فك هذا اللغز. فديك تشيني، وهو السايسي المحنك، اخترع اسما جديدا لتسويق مرحلة جديدة مع عدو جديد للبرالية أو الرأسمالية. وهذا العدو الجديد أطلق عليه اسم "العدو البديل" الذي هو في نظره الإسلام السياسي. واكتملت فصول وأبواب هذه النظرية مع هانتنغتون بصراع الحضارات ليسقط العالم في حروب ونزاعات لا حدود لها في العراق وافغانستان والشرق الأوسط عموما وغيره من المناطق.. فسيطر العنف والإرهاب والتطرف على العلاقات الدولية.

وفي هذ الوضع تصبح الثورة ضرورية لأنها تحقق التوصيف الذي بدأنا به هذا المقال والذي شرحه كتبه كانط بشكل أدق عند قراءته للثورة الفرنسية بقوله "مثل هذه الظاهرة لا يمكن أن تنسى، إذ هي كشفت في الطبيعة الإنسانية عن استعداد للعمل لما هو أفضل لأن هذا الحادث هو من العظمة ومن الإرتباط الوثيق بمصالح الإنسانية ومن سعة التأثير في العالم بكل أجزائه، إلى حد أنه ينبغي أن تذكّر به الشعوب في الظروف المناسبة، وعند المحاولات الجديدة من هذا النوع".

ولعلنا بهذا الفهم نخلص إلى القول بأن الربيع العربي الذي اندلع بثورة الحرية والكرامة في تونس يمثل مرحلة جديدة تعتبر صيرورة للتناقضات السابقة.

ولكننا لا نريد أن نغرق في التفائل فنعود إلى هيجل لنجد أن الشطر الأوّل من مقولته "كل ما هو معقول واقعي" تأكد على الإمكانية الحتمية لتغيير الواقع، فيغدوا كل ما هو عقلي قابل للتحقق، لأن منطق التاريخ والديالكتيك يأكد ذلك. فالعقل هو التاريخ. وأما الشطر الثاني للمقولة الهيجلية "كل ما هو واقعي معقول" فهي النقيض للشطر الأول وتؤكد على امكانيّة فهم الواقع، أو المجتمع والتعاطي معه بل وتغييره.

وبعبارة أخرى فإن مقولة هيجل أعلاه تسمح بتحقق الثورة وبحتميّة تغيير الواقع، أو أنها تحقق شروط النهضة، لأن هذا الواقع هو نتاج للعقل. وتمتلك الفلسفة بذلك موقعا أساسيا لأنها تمنحنا فرصة أفضل لفهم الأحداث وتحليلها. إنها، عند هيجل، تشبه بومة منيرفا التي لا تبدأ بالطيران إلا بعد أن يرخي الليل سدوله.

ب ـ الإسلام ـ ثورة الشرق

ولا يقتصر النظام الفلسفي الهيجلي على التفاعل مع الثورة الفرنسية ومبادئها فحسب بل إنه يتجاوزها إلى حضارة الإسلام فنجده يستعمل مصطلح الثورة عند حديثه عن الإسلامxl. فهو يعتبر أن الإسلام، الذي يسميه المحمدية Der Mohammedanismus، ثورة الشرق، التي "كسرت كل خصوصية وكل تبعية مضيئة ومطهرة للفكر Geist" وهو الدين الذي أكد الوحدانية التي "جعلت من الواحد المجرد وحده الشيء المطلق". ويخلص من ذلك إلى أن الإسلام تجاوز الخصوصية التي وجدت في اليهودية. ففي اليهودية "لم يمض الله تحالفه إلا مع اليهود، ولم ينزل وحيه إلا على هذا الشعب."xliوأما في الإسلام فإن "عبادة الواحد هي الرابطة الوحيدة مع كل شيء. وفي هذا البعد وهذه القوة يزول كل حاجز وكل تمييز قومي وصنفي."xlii

ومن ثمة يبرز إعجابه بالفكر الصوفي، خاصة عند جلال الدين الرومي الذي يذكره في محاضراته عن تاريخ الفلسفة، ويتحدث عن التوحد بين الروح الإنسانية والله. كما يبدي إعجابه بسرعة انتشار الإسلام وأن كل من "يعتنق الإسلام يصبح متمتعا بكل الحقوق التي لجميع المسلمين." وغاية المسلمين كانت "في تقديم العبادة المجردة، وقد سعوا إليها بأكبر قدر من الحماس Begeisterungوهذا الحماس كان عبارة عن تعصب Fanatismus.xliii"

ولكن ما هو الفرق بين الحماسة والتعصب وكيف يمكن التمييز بينهما؟

وهنا يسعفنا كانط بتحديد هذه المفاهيم بالقول بأن "مفهوم الحماسة في السياسة يناظر مفهوم الاحترام في الأخلاق ، إنها شعور رائع وفرحة قصوى إزاء حدث ما، الحماسة حسب كانط تهب النفس دافعا حيويا من أجل تجاوز التخيل البشري، في حين أن التعصب فيه يتوهم المرء أنه يرى شيئا ما فيما وراء حدود المخيلة، في حين أنه لا يرى غير أوهامه، الحماسة إذن انفعال سياسي في حين أن التعصب انفعال ديني"xliv

كما أن هيجل نفسه يتدارك ليشرح معنى هذا التعصب فيقول "إلا أن تعصب المسلمين كان قادرا على كل شيء رفيع" ويفسر ذلك بأن مبدأ المسلمين كان "هو الدين والترهيب كما هو مبدأ روبسبيير في الحرية والترهيب La liberté et la terreur"، ويبدوا أن هيجل كان حريصا أن يفهم بشكل سليم لأنه اعتمد في نصه الأصلي المفردتين الفرنسيتين ولم يترجمهما إلى الألمانية.

كما أن هيجل اضطر، كما يقول أبو يعرب المروزقي، إلى الاعتراف بسبق الإسلام إلى "بيان دور المجتمع المدني "وسعى لتبرير تأخر المسيحية التي لم تفهم ذلك إلا بفضل حركة الإصلاح بموقف فكري يغلب عليه تزييف المعاني ليحط من شأن الثورة الإسلامية ويعلي من شأن الإصلاح البروتستانتي" تلك هي الروحانية والمصالحة الروحانية التي بزغتxlv

وبنفس السرعة الحربية أو العسكرية التي أسست ممالك كبيرة انتشرت كذلك العلوم عند العرب لتصل أوج تألقها في عصر هارون الرشيد، فأضحى بلاط الخليفة "يشع ليس خارجيا فحسب بلمعان الأحجار الكريمة والأواني، وإنما أيضا وخصوصا بفضل ازدهار الشعر وكل العلوم. ولكنه " يستدرك مرة أخرى ليقول بأن الخلفاء الأوائل كانوا "محتفظين ببساطة الصحراء ... معرضين عن فوارق الصنف والثقافة."

ويعتبر هيجل أن دولة العرب الكبرى لم تعمر طويلا و"سقطت بشكل متزامن مع تلاشي إمراطورية الإفرنج، فأطيح بعروش من طرف عبيد وشعوب وغزاة جدد" فكان أن جاء السلاجقة والمغول "حتى جاء العثمانيون فتوقفوا أخيرا في فرض سيطرة متمكنة."

ويعتبر هيجل أن فضل العرب يتمثل فقطxlvi في نقل المعارف وخصوصا منها الفلسفية إلى الغرب.

ويرى في الختام أن شعلة الإسلام انطفأت ودخلت "في فتور الشرق وهدوءه"

ورغم المواقف والإشارات الإيجابية التي رأيناها أثناء هذا العرض إلا أن مساحة الحديث عن الإسلام ضمن المؤلفات الهيجلية تبقى محدودة ومختصرة. ففي مؤلفه محاضرات في تاريخ الفلسفة (Vorlesung über die Philosophie der Geschichte) الذي يحتوي على أكثر من 500 صفحة لم يتحدث هيجل عن الإسلام الا في بعض الصفحات وأما في بقية مألفاته فلم يتجاوز سوى بعض الشذرات.

خلاصات عامة

رأينا إذن أن نظرية الثورة الهيجلية متفائلة ومنفتحة على المستقبل وتتأسس على قراءة معمقة للثورة الفرنسية وعلى أهمية مبدأ الحرية كهدف أعلى للتاريخ. وأن الفلسفة عليها أن تنطلق من هناك لفهم المستقبل. كما رأينا أن هيجل ليس صاحب فلسفة مثالية مفارقة للواقع بل هو مهتم بالحياة السياسية منذ شبابه ففلسفته متسقة مع روح عصرها الذي كانت الثورة الفرنسية أهم حدث فيه وما تلاها من الحروب النابليونية وعودة الملكية وواقع ألمانيا المتخلف آنذاك. ولقد رأى هيجل في الثورة الفرنسية نقطة تحول ليس فقط في تاريخ فرنسا فحسب وإنما في العالم. ولئن غير رأيه من نابليون بعد حروبه في أوروبا وعدّل موقفه من الثورة الفرنسية عندما لم تتحقق أهدافها فإنه لم يتنكر لمبادئ الثورة ذاتها بل ظلت هذه المباديء ملهمة له طيلة حياته وأشبعت فلسفته تفاؤلا وأملا على النقيض من الفلاسفة من بعده الذين سيطر التشاؤم عليهم وعلى الأخص منهم شوبنهاور.

ورغم أنه غير موقفه تجاه الدولة البروسية في فترة شهرته وتدريسه في برلين إلى حد اتهامه بالفيلسوف الرسمي لها فذلك لأنه رأى فيها تحقق الروح المطلقة حيث تتحقق الحرية للجميع وكان ذلك مرتبطا بالسياق التاريخي العام الذي تعيشه ألمانيا من أجل إعادة بناء ذاتها بعد خسارتها الفادحة في الحروب النابليونية.

ورغم أن نقد كل من فيورباخ وكيركيكارد وخاصة ماركس كان قويا وعنيفا أحيانا وحكم على فلسفة هيجل السياسية بالإنزواء في إطار التبرير للدولة البروسية، وبالتالي صنفت لفترة طويلة ضمن الفلسفات المحافظة، بل الرجعية أحيانا، إلا أن هيجل استطاع أن يفتك مكانته في التاريخ وفي الفلسفة كواحد من أكبر الفلاسفة التي تصل المواقف تجاهه حد التضارب والتناقض.

حسن الطرابلسي ، ميونيخ ـ ألمانيا 2018

* الباحث حسن الطرابلسي هو من مواليد مدينة صفاقس سنة 1967، وهو ناشط في المجتع المدني بألمانيا، عضو المكتب التنفيذي ومسؤول مكتب الدراسات والوجود التونسي للجمعية الألمانية التونسية للثقافة والإندماج، وأحد مؤسسي تنسيقية الجمعيات التونسية بألمانيا.