Zum Islambild und kulturellen Stereotypen in Deutschland

05-05-2016 14:49:32

Zahlreiche Studien in Deutschland zeigen, dass besonders in den vergangenen 20 Jahren in vielen Teilen der Bevölkerung das Bild des Islam zunehmend negativ wurde. Viele Menschen in Deutschland verbinden den Islam mit Frauenunterdrückung, mit Gewaltbereitschaft und religiöser Intoleranz, mit einer Unfähigkeit zur Demokratie und liberalen Werten. Dabei werden häufig auch Islamisierungs-und Unterwanderungsängste ausgedrückt. Oft ist das gekoppelt mit Überfremdungsängsten.

Im Juni 2014 zum Beispiel erschienen die „Mitte“-Studie, ein Projekt an der Universität Leipzig, das jährlich repräsentative Umfragen zu Fremdenfeindlichkeit in Dt. durchführt, (FOLIE 2) Demnach stimmen 43 Prozent der Menschen in Deutschland der Aussage zu: „Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land“. Solche Überfremdungswahrnehmungen sind natürlich völliger Unsinn angesichts realer Anteile von Muslimen in der Bevölkerung: De facto hat jeder 5. in Deutschland einen so genannten Migrationshintergrund, d.h. von den rund 82 Millionen Einwohnern sind rund 16 Millionen entweder zugewandert oder haben einen Elternteil, der zugewandert ist. Davon ist ein großer Teil aber in Deutschland geboren, und die Hälfte etwa hat auch dt. Staatsbürgerschaft, werden aber dennoch in der öffentlichen Meinung oft als Migranten wahrgenommen. Von diesen sogenannten „Menschen mit Migrationshintergrund“ in Deutschland sind nur etwas mehr als 4 Millionen Muslime, also etwa 5% der Gesamtbevölkerung. Überfremdungswahrnehmungen sind also völlig irreal, aber offenbar haben viele Menschen in Deutschland die wahrnehmung, dass „der Islam“ und „die Muslime“ in Deutschland allgegenwärtig seien.

Auch nach einer kürzlich erschienenen Umfrage des Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung schätzten viele Befragte den Anteil der Muslime in der deutschen Bevölkerung nicht auf etwa 5%, sondern auf 20% . Offenbar werden als „Ausländer“ wahrgenommene Menschen schnell als Muslime wahrgenommen..

Dies ist oft gekoppelt mit mit der wahrnehmung eines Bedrohungspotentials: Nach einigen neuen Studien hat fast die Hälfte der Bevölkerung Angst vor einer schleichenden Islamisierung. Deutschlands. Nach einer Umfrage der Zeit etwa (FOLIE 3), gaben über 70 Prozent der Bundesbürger gaben an, Sorge zu haben, dass der radikale Islam an Bedeutung gewinnt. Besonders stark verbreitet (78 Prozent) ist diese Annahme bei älteren Menschen ab 55 Jahren. Aber auch bei den 18- bis 24-Jährigen antworteten 66 Prozent "Ja, ich habe Sorge".

© ZEIT ONLINE

Islamfeindliche Äußerungen sind nicht nur von Pegida und Afd-Anhängern in der Öffentlichkeit zu hören. Gerechtfertigt mit dem Verweis auf zu schützende demokratische werte wie Meinungsfreiheit sind sie oft auch außerhalb rechter Lager salonfähig geworden.

Die Medienberichterstattung spielt hier offenkundig eine große Rolle. Selbstverständlich gibt es kein einheitliches Islambild in den medien, genauso wenig wie ein einheitliches Islambild in den Köpfen in Deutschland. Aber dennoch werden durch Medien viele negative Stereotypen und Klischees über den Islam verbreitet. Zum einen sind nach vielen Studien Medienberichterstattungen im Zusammenhang mit dem Islam strukturellkrisenorientiert. Der Schweizer Auswertungsdienst Media Tenor, der seit 2001 zahlreiche Medien untersucht hat 2014 2,6 Millionen TV-Sendungen in Deutschland, Großbritannien und den USA, analysiert und kam zu dem Ergebnis, dass in den Medien über Religionsgruppen allgemein meistens mit negativer Tendenz berichtet wird, über den Islam aber besonders negativ. Besonders seit 2014. Die Autoren der Studie machen dafür Medienstrategien des IS und Boko Haram verantwortlich, deren Gräueltaten auch deren von ihnen produzierten Bilder Nachrichten zu Regionen mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung bestimmten. Diese verfestigen sich dann in den Köpfen als Bild vom Islam.

Aber negative Stereotypen über den Islam haben sicher auch andere Gründe. Negativ-Berichterstattungen werden auch durch politischeSicherheitsdiskurseverstärkt,dieGefahrendurchislamistischeTerrorbestrebungen unter den in Deutschland lebendenMuslimenaufzeichnenundin denen Muslime mitunter quasiunterGeneralverdacht gestellt werden.

Problematisch ist auch die Macht der Bilder: negative,z.T.AngstmachendeNachrichtenwerden oft mitganzalltäglichenBegriffen, Bildern und Symbolen desmuslimischenLebens(wieMoscheeoderKoran) verquickt oder umgekehrt, eigentlich differenziertere Texte werden mit angstauslösenden Bildern unterlegt.

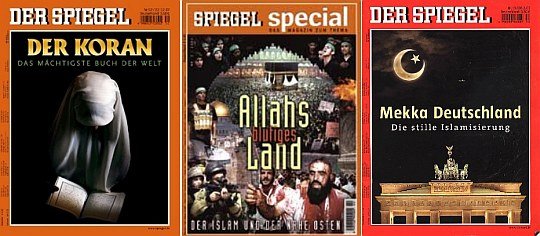

Visuelle Bedrohungsmetaphoriken greifen in Klischeekisten langbärtiger Männer und vollverschleierten Frauen mit nikab, Gesichtsschleier. Zur Illustration solcher Ikonographie ein paar Beispiele, die Sie vielleicht alle kennen: (FOLIE)

„Hier links ein schon älteers Titelblatt des Focus, von 2004, das unter dem Titel „Unheimliche Gäste” eine Moschee und betende Muslime hinter einer Art grünem Schleier visualisiert. In der Mitte einige Spiegel-Cover, die eindeutige Bedrohungspotentiale suggerieren: Links auf dem Cover die Titelstory „Der Koran- das mächtigste Buch der welt“, bebildert mit einer Frau in Burka. In der Mitte auf dem Cover zum SPIEGEL-Spezial mit dem mehr als fragwürdigen Titel „Allahs blutiges Land“ eine skurrile Collage, in der Pilgernde während der Hajj gezeigt werden und gleichzeitig Sprengstoffattentäter und Bewaffnete, die direkt mit einem Gewehr auf den Betrachter zielen. Das andere Cover „Mekka Deutschland. Die stille Islamisierung“ spricht ebenfalls für sich als Beispiel für islamophobe Angstmache….

Hier (FOLIE ) neuere Beispiele:

Links zur Titelstory über den Streit um Muhammad-Biographien: der Titel „Der Heilige Hass“ und das Bild einer tiefverschleierten Frau mit shahada-Stirnband und ein Koran. Auch rechts, auf einem Cover von 2015, in der es um Augenzeugenberichte aus dem „Islamischen Staat“ geht, und in dem die Körperstrafen des IS plakativ aufgelistet sind, musste als Hintergrund eine Frau mit Kopftuch herhalten.

Dass auf solchen Covern zu Themen wie Terrorismus Frauen in Kopftüchern gezeigt werden (was hat denn die Frau in dem Kopftuch mit dem IS zu tun?), dient auch der Verfestigung von kulturell-identitären Kodierungen und Grenzziehungen zu einem kulturellen „Anderen“. Hier wird angeknüpft an Klischees von „unterdrückten muslimischen Frauen“, in denen dann in kulturessentialistischen Rhetoriken häufig ein Gegenbild zum Eigenen konstruiert wird. Darin kommen Festschreibungen zum Ausdruck, die auch mit orientalisierenden Macht-Diskursen einhergehen, wie sie von Edard Said beschrieben wurden: Konstruktionen radikaler Alterität die eigene Überlegenheit zu zeigen versuchen: Kulturelle Strereotype von „Fremden“ haben immer auch die Funktion, eigene Identität herzustellen und herauszudtellen, in Abgrenzung zum Anderen und die Gruppe des „wir“ dadurch als überlegen aufzuwerten.

Es sind die anderen Männer, die die anderen Frauen unterdrücken durch die andere Religion oder – in Klammern rückständige - Kultur. Nicht nur in Debatten über Ehrenmorde, Zwangsheirat und Genitalverstümmelung, Diskussionen um weibliche Kopfbekleidung, die einhergehen mit Debatten um Leitkultur, Wertegemeinschaft und Parallelgesellschaften und Multikulti-Gesellschaft. Orientalistische Geschlechterdiskurse von der Degradierung muslimischer Frauen werden ja manchmal auch als Rechtfertigungsgründe für Militärschläge angeführt: Die ehemalige amerikanische First Lady, Laura Bush, hatte z.B. 2001, in der Anfangseuphorie unmittelbar nach dem Sturz des Taliban-Regimes geäußert: „Dank unserer jüngsten militärischen Erfolge in einem großen Teil Afghanistans, sind die Frauen nicht länger in ihren Häusern eingesperrt. Sie können Musik hören und ihre Töchter unterrichten, ohne Angst bestraft zu werden. ... Der Kampf gegen den Terrorismus ist auch ein Kampf für die Rechte und die Würde der Frauen.“ Gender-Rollen und weibliche Körper werden auch in anderen Zusammenhängen häufig identitätspolitisch instrumentalisiert und zum Austragungsort eines imaginierten Kulturkampfes.

Beim Thema „Frauen und Islam“ sieht man besonders häufig kulturessentialistische Rhetoriken: Kulturalistische Vorstellungen, dass „der“ Islam einziges essentiales Merkmal der vielschichtigen Gesellschaften und Kulturen eines so großen geografischen Raums sei und als wesentliches Merkmal dort alle möglichen Verhältnisse und Strukturen bestimme. Das sind sehr tiefsitzende kulturelle Stereotypen. Selbst bei Studierenden merke ich dies oft: Viele haben so merkwürdige wünsche für Hausarbeitsthemen wie „Die Frau im Islam“. Es dauert recht lange, bis aus den Köpfen herausgeht, dass es nicht „die“ Stellung der Frau in „dem“ islam gibt, sondern ganz vielfältige Interpretationen. Genauso wie Christen in verschiedenen Ländern, in unterschiedlichen Generationen und in unterschiedlichen Glaubensrichtungen natürlich nicht alle die gleiche Auffassung haben von Geschlechterrollen. Und natürlich werden weder in Europa noch in arabischen Ländern oder an anderen Orten der welt Geschlechterverhältnisse allein durch die Religion bestimmt. Offenbar sitzen kulturelle Stereotypen aber so fest, dass „der“ Islam als bestimmendes Merkmal den Blick auf eine ganz breite geografische Region bestimmt, die tendenziell als homogene Einheit gesehen wird.

Auch Konflikte in Regionen mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung werden offenbar sehr häufig unter der Brille des Islam wahrgenommen und nicht als politische Konflikte.

D.h. der Islam wird immer mehr als Schlüssel zur Interpretation dieser Länder benutzt“, und der Blick auf diese Region wird so stark durch den Faktor Islam beeinflusst, dass es in den Köpfen zu einer „Islamisierung“ von Konflikten kommt, die im Kern ganz andere Ursachen haben, wie der Medienwissenschaftler Kai Hafez erklärt. Hr. Noraddin Khamiri ird dazu sicherlich auch gleich etwas sagen im Hinblick auf menschenrechtliche Defizite in autoktratischen Ländern der MENA-Region, die mit der „Islam“-Brille gesehen werden. In einer Studie, die Kai Hafez er zusammen mit Sabrina Schmidt im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, 2015 durchführte und mehrere Tausend Personen befragte, kommt er zu dem Ergebnis, dass der Islam überwiegend als gewalttätig, intolerant und repressiv wahrgenommen wird und nur etwa ein Viertel der Bevölkerung den Islam als potenzielle Bereicherung wahrnimmt. Die Studie hat auch Images anderer Religionen abgefragt (Judentum, Hinduismus, Buddhismus etc.) und dabei wurde sehr deutlich, dass auch diese überwiegend negativ empfunden wurden, aber doch ein deutlich positiveres als der Image der Islam besitzen. Aufschlussreich an dieser Studie ist, dass viele Befragte, „werte“ wie „religiöse Toleranz“ und „Diversität“ als positiv und wichtig empfanden, gleichzeitig aber so ein negatives Islambild hatten und auch Bedrohungsempfindungen. Dieser widerspruch wird offenbsr nicht wahrgenommen von den betreffenden Personen.

Kulturelle, ethnische oder religiöse Stereotypen haben ja die Eigenschaft, dass dabei einerseits der wahrheitsgehalt keine große Rolle spielt, andererseits auch neue Infomationen oft durch sie als altbekannte wahrnehmungsbrille geframt werden. Manche Studien zeigen, dass in den vergangenen Jahren sowohl in Radio, Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften „islamische“ Themenstellungen und zu Wort kommende Akteure unterschiedlicher werden. Auf Klischees vom Islam hat dies jedoch offenbar wenige Auswirkungen. Bestimmte Dinge über „den“ Islam scheinen als Framing und wahrnehmungsraster so breit akzeptiert zu sein, dass alle weiteren Informationen hier schnell zugeordnet werden. D.h. unser "Wissen" bildet eine unbewusste Erwartungshaltung, welche alles filtert, was wir schon kennen. So nehmen wir schnell und effektiv die Realitätsausschnitte wahr, die unserer Erwartung entsprechen, und übersehen allzu leicht die vielleicht zahlenmäßig größere Menge von Gegenbeispielen. D.h. übersehen Berichte über liberale Muslime oder nehmen den Muslim von nebenan als ‚Ausnahme“ wahr.

In den letzten Jahren sind kulturelle Stereotype und Feindbilder des Islam oft unter dem Deckmantel der sogenannten „Integrationsdebatte“ in der Öffentlichkeit diskutiert, und heute im Zusammenhang mit der so genannten „Flüchtlingskrise“. Es gibt natürlich sehr viele positive Berichte über in Deutschland ankommende Flüchtlinge und in den Medien auch viele Aufrufe zum ehrenamtlichen Engagement, aber gleichzeitig werden auch damit neue Ängste vor der Islam und einer schleichenden Islamisierung geschürt in „normalen“ tageszeitungen und Nachrichten. Mitunter geschieht dies sehr offenkundig islamfeindlich ie z.B. hier in einer Meldung von N24 zur Flüchlingsthematik: Über dem Bild mit dem vermummten, etwas finster dreinschaunenden jungen Mann steht: Bouffier über die Flüchtlingskrise: „wir werden kein islamisches Land“ und unter dem Bild, dass sich die Flüchtlinge zu integrieren haben. Danit wird klar suggeriert, dass die Flüchtlinge „unsere“ werte nicht teilen, hier eine Integrationsarbeit zu leisten ist, um die Gefahr zu bannen.

Ein ebenfalls erst vor einigen wochen erschienener Artikel in der Zeit zu Flüchtlingen hat die gleiche Botschaft, gibt sich nur etwas subtiler:

(FOLIE) ZEIT Nr. 39 vom 24.09.2015.

„Ob Syrer oder Afghanen, Eritreer, Nigerianer oder Albaner – die meisten Asylbewerber, etwa sechzig bis siebzig Prozent, sind laut dem Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen männlich und zwischen 18 und 30 Jahre alt. 80 Prozent – und damit insgesamt einige Hunderttausend in Deutschland – sind Muslime, und es handelt sich dabei um sunnitisch-arabische, nicht um türkische Muslime.“

– vermeintliche Informiertheit suggeriert wissen und Differenzierung …. Neues Feindbild „sunitisch-arabische“ Muslime als neue Gefahr neben den „guten“ „bekannten“ „türkischen Muslimen“?

Dann werden Unterwanderungs- und Überfremdungsängste geschürt:

„Meist sind es junge Männer, die das Wagnis einer beschwerlichen Flucht auf sich nehmen. Und bisweilen umgehen sie dabei Ordnung und Gesetz, etwa, indem sie auf der Flucht Grenzzäune stürzen oder sich weigern, ihren Fingerabdruck abzugeben. Zehntausende sollen sich bereits in Deutschland ihrer amtlichen Registrierung entzogen haben. Niemand weiß, wo sie stecken.“

(FOLIE 7)

- Vermeintliche Differenziertheit:

- „Selbstverständlich sind die jungen Männer so unterschiedlich wie ihre geografische Herkunft, ihre Bildung, ihre religiöse Ausrichtung und ihr sozialer Stand. Allzu oft wird auf ihre Kosten politisch Stimmung gemacht. Dabei sind viele von ihnen gut ausgebildet und ehrgeizig“.

- dann klare Rassismen und xenophobe kulturelle Stereotypen, die als Forschungsergebnisse wissenschaftlich verbrämt werden:

„Dennoch zeigen die Ergebnisse jahrzehntelanger Forschung: Gerade junge männliche Muslime tun sich oft besonders schwer mit Ablehnung und Misserfolg. Etliche fühlen sich in ihrer Ehre und Männlichkeit verletzt, brausen in ihrem Frust schneller auf, suchen Halt in extremen Formen ihrer Religion und pochen auf Autorität und die strenge Einhaltung traditioneller Geschlechterrollen.“

Prof. Dr. Sabine Damir-Geilsdorf

Nach der anfangs erwähnten Studie der Bertelsmann Stiftung, dem Religionsmonitor, haben die meisten Menschen in Deutschland mit Muslimen und ihren Lebenswelten keinen oder nur wenig direkten Kontakt. Sie sind also abhängig von Sekundärinformationen, die in der Schule nur wenig geliefert werden. Medien sind daher natürlich eine wichtige Quelle. Wenn dort täglich Negativnachrichten laufen oder solche kulturalistischen Stereotype verbreitet werden, verzerrt das natürlich die Wahrnehmung und gibt populistischen und fremdenfeindlichen Bewegungen wie Pegida Vorschub. Fremdenfeindlichkeit ist in Deutschland ja auch am Größten an denen Orten, an denen es die wenigsten Ausländer gibt.

Gleichzeitig hat die Bertelsmann-Studie bei jüngeren Leuten ein positiveres Bild des Islam festgestellt. Möglicherweise ist das Folge einer doch verbesserten Schulbildung in religiösen Fragen. Ein Ergebnis, das mich etwas erstaunte, war, dass Menschen, die selbst religiös sind (christlich), ein deutlich positiveres Image vom Islam hatten, Zur Vermeidung von Islamophobie ist also neben direkten Kontakt zu Muslimen auch offenbar gewisses Maß Entspanntheit gegenüber Religionen an sich wichtig.

Copyright: MagDe

Prof. Dr. Sabine Damir-Geilsdorf

Chief of Orient Studies in Philosophie Faculty

University of Cologne